此次新冠肺炎疫情在全球暴发以来,在新闻网络上多次出现国外豪华邮轮和航母等舰船出现疫情的相关报道,例如美国航母、潜艇上官兵因染病使舰艇“趴窝”,大型医院船救治病人无能为力,疫情在豪华邮轮上的传播无法遏制等。

此次突发的疫情导致有关舰船乘员患病,使得全球舰船难以正常航行,虽然出现的问题形式不同,但是带来的后果却相同。舰船发生故障时,无法航行使用;乘员患病时,舰船无人操作同样无法航行使用。舰船发生故障时需要维修,乘员患病时需要治疗,所以疫情带来的问题是:因为舰船上没有“特殊隔离舱室”,无法对传染病患者进行有效隔离、阻断病源,所以传染病毒在舰船上易于蔓延。

美法海军“群体免疫”,中国海军积极抗疫

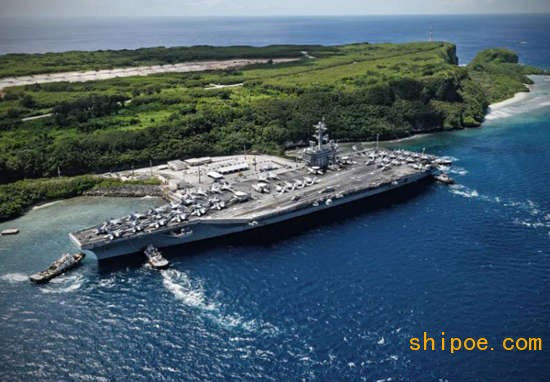

冷战结束以来,美国海军的全球部署及威慑政策,从未因外界因素而发生无法部署和难于部署的情况。而这次疫情却导致美海军在太平洋地区的4艘航母难于行动。美航母官兵在海上染病后,由于担心相互间交叉传染使得疫情蔓延,航母指挥员要求紧急返港。而美海军高层却希望通过舰上官兵“群体免疫”的办法,不同意立即返港。虽然“罗斯福”号航母官兵最终回到美军关岛基地进行检查和治疗,但是美国海军仍然令他们尽快返舰出航,准备参加下半年的环太平洋军事演习。因为美国海军的舰船不具备防疫条件,所以只能靠牺牲官兵健康和生命的方式去实施美军前沿部署战略。

法国海军仅有1艘“戴高乐”号航母。尽管疫情已在法国暴发,但是法海军高层仍存侥幸心理,继续在海外执行军事访问及训练任务,结果疫情在舰上快速蔓延,导致半数以上官兵染病,不得不提前返港。

在疫情期间,中国海军采取了积极预防措施,登舰人员全部做核酸检测,每天检查全体人员健康状况,对于运送上舰的物资进行消毒后使用,取得良好的抗疫效果。

对目前舰船设计的一些反思

对上述问题进行反思认为,现代航母和豪华邮轮等舰船在设计上就没有考虑留有管控传染病的“特殊隔离舱室”,也没有设置相应的应急设备和装备,这是舰船设计建造上存在的共同问题。

01、舰船设计防“核生化”不防“疫情”

航母结构设计建造大同小异,“防外不防内”,就是一旦遇到核辐射、生物及化学武器的攻击,可以整体封闭舰船,形成与外界的隔断。以法国“戴高乐”号航母为例,从舰底到舰桥顶部共约15层甲板,飞行甲板以下舱室绝大部分没有舷窗。一旦舰上有一人染病,全舰乘员迟早都可能吸入他人所排出的病毒气体,因为航母的内部环境决定了空气会在舰体内部循环。当舰上有人患呼吸道传染病时,由于乘员间的密切接触,在同一个舱室值班,在同一个餐厅就餐、在同一个舱室就寝等,很容易形成疾病的快速感染传播;而一旦发生舰上乘员感染,因为没有隔离的舱室和空间,所以航母等舰船不堪“疫击”。

02、急需改变单一的内部闭路循环

民用船舶规范对邮轮通风系统有严格的标准,足够预防常见的公共卫生风险。新造豪华邮轮的客舱多采用独立新风智能分散式空调系统,该系统对新风进行独立集中处理,并由定风量阀单独输送至各个房间,以保证舱室处于正压状态;回风则通过房间中的分散式空调单元进行单独处理,回风口设在房间内部,以保证各房间的回风互不相通,避免病毒在各舱室之间相互传播。船上卫生间单元的排风与空调系统相隔绝,通过风机排至船外。此外,新风进口与排风出口,分别设置于邮轮的左、右两舷,以避免新鲜空气和污浊空气的交叉。疫情之所以在“钻石公主”号等邮轮上持续蔓延,主要是餐厅等公共区域无法做到人员的安全隔离,此外船上也没有设置负压隔离舱室。

目前,在医疗救护船和特种船舶的传染病房中,主要通过两种方式实现病毒防护:一是利用负压隔离,经过特殊处理后排放空气;二是利用通风换气的原理,稀释隔离舱内的病原体。尽管邮轮客舱的空调系统达不到医疗救护船的病房标准,但乘客在自己房间内部相当于处于隔离防护状态,如果邮轮上设有少量医疗救护船上的特殊舱室,解决感染人员的隔离问题,起码可以大幅降低传染速度和减少病毒扩散,可以争取到控制和救治的时间。舰船的通风系统不仅要首先考虑防“核生化”武器攻击问题,现在也须考虑改变单一的内部闭路循环,解决病毒可能在各舱室间的传播问题。

03、生物实验室的启示

“泰坦尼克”号巨轮的沉没,可谓促成了《海上人命安全公约》的诞生;如今,新冠肺炎疫情的发生也必将推动船舶规范的修改完善。

新冠病毒的主要传播途径是呼吸道飞沫和密切接触,大量乘客聚集是邮轮上暴发新冠肺炎疫情的主要原因。因此,船舶规范应关注乘客在船上的使用空间。目前中国船级社(CCS)颁布的《邮轮规范》已将休闲体验设计指数和健康安全设计指数纳入其中。在设计阶段就考虑到乘客享有的人均面积、人均吨位和乘客船员比,对满足要求的邮轮授予CEDI附加标志。此外,该规范还提出食品、水源、通风和医疗设施的配备标准,这些要求在船舶规范中尚属首次。

生物实验室也称生物安全实验室,是进行生物科学实验相关的场所。按照研究对象的不同,一共分为四级。其中一级对生物安全隔离的要求最低,四级要求最高。例如一级实验室自然通风即可,温度在16~28摄氏度,洁净度级别为一级。而四级实验室要求每小时必须通风10~15次,室内外要保持-20至-30帕的压差,温度在20~25摄氏度,洁净度级别为7~8级。所以将来要根据实际情况,按照生物安全实验室的标准为舰船和邮轮设计建造少量“特殊隔离舱室”,一旦发生传染病疫情,立即启用。这就相于舰船上的“救生艇”,以防万一情况的发生,例如航母及其他水面舰船的舰员舱室可以维持现状,但是必须改建少数舱室的通风标准和方式,应该有少量“特殊隔离舱室”,应对传染病员和特殊需要。

当然,邮轮的空调系统也应进一步完善。邮轮的客房空调实现了单独通风,具有较高的安全性。但公共区域的空调系统大多采取区域中央空调方式进行设计和布置,这种方式不能完全隔离经空气传播的病毒,病原体可能通过空调系统转移至公共区域的其他舱室,对人员健康造成威胁。

疫情对舰船带来的挑战与机遇

从这次突发的新冠肺炎疫情所产生的影响看,各国海军舰船都没有类似陆地生物实验室那样的“特殊隔离舱室”。如果当时有这样的舱室,对于最初个别感染者采取隔离措施,就可为其他乘员带来安全的工作、生活空间,降低非战斗减员,在完成军事任务后正常返港。试想未来万一再发生类似的疫情,甚至在战争期间发生疫情怎么办?应该从现在开始“未雨绸缪,亡羊补牢”,对于舰船上应对疫情的预防,既是挑战,也是机遇。

01、改装现役舰船,重新设计未来舰船

改装舰船是应对新冠疫情的当务之急,是提升海军战斗力的当务之急,是未来军事行动中应对突发传染病疫情的有效措施。一是着手对现有平台进行改进能起到立竿见影的效果。按照模块化方式设计建造一批“方舱隔离室”,放置在大型舰船的机库内,既可解决“患病人员”的隔离与治疗空间,而且快速、经济。二是对于新造舰船,在设计时应考虑设置“特殊隔离舱室”,特别是解决潜艇内部的疫情防控这一可以说是世界性的难题。

02、改装豪华邮轮和商船

民船与军船一样都面临疫情的困扰,所以隔离舱室和通风换气设备的原理是相同的,但具体要求是不同的。在出口船舶上,是否需要进行类似的改进?如果我们走在前面,就成为规则的制定者,而非被动的执行者。应纳入体系化设计建造,不能临时“打补丁”,应从长计议,整体规划。需求是什么?标准是什么?除了“特殊隔离舱”,还有其他什么方法?比如是否像配备救生衣那样配备口罩与防护服,配备相应治疗药品,检测设备等。

03、智能化是“金钥匙”

在此次疫情对舰船带来打击的同时,我们感到加速引入舰船智能化装备的迫切性。如果航母等舰船的智能化程度越高,对舰员数量和训练水平的依赖程度就会越低,等同于提高了战斗力。作为军事用途的舰船,可以将水、电、油、气等阀门人工智能化作为一个重要突破口,有效减少乘员的工作强度和增强舰船航行安全性。

对豪华邮轮而言,AI技术和人工智能的出现,可以帮助邮轮减少员工,从而降低船舱内的人员密集度,减少游客和船员的接触,提高邮轮内部空间的健康和安全性。AI技术在邮轮上的应用,主要是为了提高邮轮体验以及后台运营效率,例如邮轮智能预订、智能舱房应用、客服应用、旅游翻译服务、安全系统等。另一方面,可考虑使用人工智能技术来打造智能舱房。届时,游客利用智能语音识别、计算机控制、嵌入式控制、通信、管理等技术,就可以实现对舱房的门禁、电视、空调、窗帘、背景音乐系统、服务系统等智能化管理与控制,降低对人工的依赖,减少一些不必要的接触。船东通过使用人工智能技术,也能及时收集基础数据进行分析,以做出更好的经营决策,来创造效益。

在推进人工智能化的同时,还应考虑维修。基于金属颗粒、塑料粒子、高分子材料为核心的3D打印,是一项颠覆生产模式和原材料的技术。同时,3D打印的逆向操作也在持续研发中,该技术可实现打印产品的回炉重造,再塑新品,达到可循环、绿色、环保的效果。未来,一旦3D打印技术更趋成熟化、灵活化、高端化,人们仅依靠3D打印就能在有限空间内实现小型物品的成型、大型物品的锻造,这将极大降低各类货物的运输需求。在舰船设计建造中,如果能够大量使用3D打印技术,其维修能力将会得到大幅度提升,也预示着舰船的在航率会大幅度提升。

随着5G时代的到来,舰船的信息化程度将会更高。智能船舶的最大优势在于改变了传统的操控模式,大幅减少了乘员数量和对经验的依赖。数字操控是对传统格局的颠覆,人们借助高速通信网络技术,通过岸上指挥控制中心即可随时掌握船舶动态,从而有效降低人员损伤风险。从发展趋势看,智能化舰船以及相关智能化系统、规则规范、运行模型有望在不远的将来进一步完善。美国国防部长办公室内部评估报告也提出要增加无人舰艇数量。因此在未来舰船研发建造中,只有紧抓智能化等高科技应用,才能在激烈的竞争发展中赢得先机。